目次

というように、裁縫やアクセサリー作りなどのハンドメイド作品を作るのが好きな人なら、一度は「それを売って副業にしてみたい」と考えたことがあるかもしれません。昔なら、委託販売をお願いする店舗を探したりしないといけなかったので、手間もお金もそれなりにかかりましたが、今はそうでもありません。そこで今回の記事は「ハンドメイド好き主婦がネットショップで収入を得る」をテーマにして、コツと注意点を考えてみましょう。

ハンドメイド好き主婦のネットショップ開業はアリな理由

筆者の個人的な意見としては、専業主婦である程度家の中で作業時間が取れるなら、ネットショップを開業する形でハンドメイド作品を販売するのはアリです。その理由として

- 開業資金がそれほどかからない

- 自分や家庭の都合に合わせて進められる

- 基本的に外出は必要ない

の3つを解説しましょう。

開業資金がそれほどかからない

インターネットが普及する前は、仮にハンドメイド作品を売ろうとしたら

- 自分で店舗を構える

- 委託販売に応じてくれる店舗を探す

など「商品を売ることができる実店舗」を探さなくてはいけませんでした。このような実店舗の場合、数か月分の家賃、利用料を先に支払わないと利用できないことも多かったため、開業資金としてそれなりにまとまったお金を用意しなくてはいけません。当然、主婦が副業でやるにはかなりハードルの高い話だったのです。

しかし、今では数千円程度の月額利用料や販売手数料を支払えば、誰でも簡単に利用できるネットショップのサービス、アプリが存在します。

自分や家庭の都合に合わせて進められる

自分で店舗を構えたり、委託販売に応じてくれる店舗に置かせてもらったりする場合は

- 採算がとれる量を販売しなくてはいけない

- 相手の出品スケジュールに合わせないといけない

など、自分や家庭の都合だけで運営するには難しい事情があるのも事実です。

しかし、ネットショップのサービス、アプリを使ってハンドメイド作品を販売するのであれば、あくまで出品スケジュールは自分の都合で決めることが可能です。

などのように、家族や自分の用事がある場合は、仕事を入れないようにするなど上手に調整しながら進めていけます。

基本的に外出は必要ない

ネットショップのサービス、アプリを使ってハンドメイド作品を販売する場合、基本的に打合せや納品のために外出する必要はありません。また、荷物を発送する際も、運送会社のドライバーに連絡をし、集荷に来てもらえばいいので一歩も外出する必要がありません。

ハンドメイド好き主婦がネットショップで収入を得る7ステップ

次に、ハンドメイド好き主婦がネットショップで収入を得るまでの一般的な流れを説明しましょう。

- 税務署に開業届を出す

- どのサイト、アプリを利用するか決める

- どんな作品を出品するか決める

- 出品する作品を掲載する

- 申込があったらやり取りをし、発送する

- レビューが書き込まれたら確認する

- 翌年に確定申告をする

それぞれのステップについて、基本的なところを説明します。

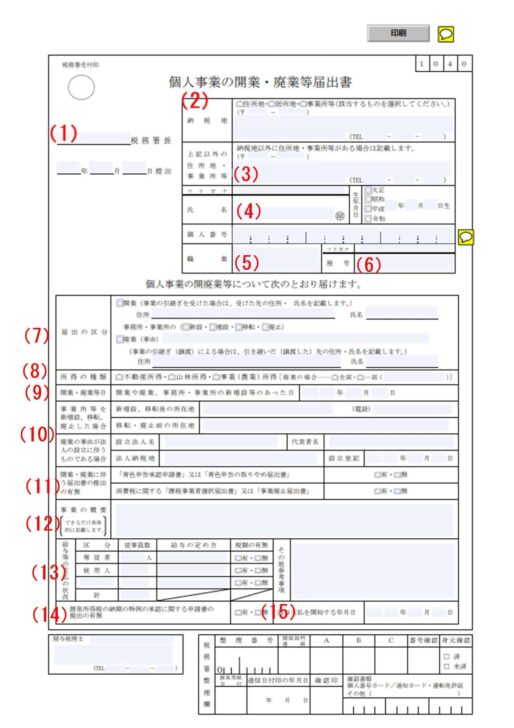

1.税務署に開業届を出す

ハンドメイド作品の販売と言っても、法律上は立派な事業です。そのため、本来であれば税務署に開業届を出す必要があります。いわば、税務署に対して「開業をしました」という報告をする書類です。開業届を出しておくと、確定申告の時期になると書類が届くようになります。

2.どのサイト、アプリを利用するか決める

固定費をかけずにハンドメイド作品を売りたい場合は、ハンドメイド作品販売サービスのサイト、アプリの利用は必須です。それぞれのサイト、アプリを見て特徴をつかみ、どのサイト、アプリを利用するか考えましょう。

3.どんな作品を出品するか決める

どのサイト、アプリを利用するか決まったら、どんな作品を出品するかを決めましょう。

- 品目は何か(バッグ、アクセサリー、ニットなど)

- 対象にしている年齢はどのくらいか(子ども、20代などの年齢層、男女)

- 細かいオーダー、カスタマイズにはどこまで応じるのか

などを決めてください。

4.出品する作品を掲載する

実際に出品する作品を作り、写真を撮影して掲載しましょう。写真の撮り方1つでも、作品の印象は変わるので、コツを押さえて進めてください。

5.申込があったらやり取りをし、発送する

作品をサイトやアプリに出品し、申込があったら購入希望者とやり取りをしましょう。作品が手配できるようなら、できるだけ速やかに発送の手配をするといいでしょう。何らかの事情ですぐに発送できない場合は、相手にその旨と理由を説明し、対応できそうな時期をできるだけ具体的に伝えましょう。

6.レビューが書き込まれたら確認する

サイト、アプリによっては、購入者が購入した作品に対するレビューを投稿する機能が実装されていることがあります。レビューが書き込まれたら内容を確認しましょう。ハンドメイド作家側からコメントを投稿できるなら、お礼の言葉を添えておくといいでしょう。

7.翌年に確定申告をする

ハンドメイド作家として作品を販売した場合、その収益は事業所得にあたります。そのため、収益に応じて納めるべき税金を計算し、書類を提出した上で実際に支払わなくてはいけません。この手続きを確定申告といいます。ある年の1月1日~12月31日までの収益(売上―費用)については、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を済まさないといけません。

税務署に開業届を出す際の注意点

例え、専業主婦が副業として取り組む場合であっても、ハンドメイド作家として作品を販売することは、立派な事業にあたります。本来なら、税務署に開業届を出す必要があるので、注意点について解説しましょう。

ネットショップを開業すると決めてから1ヶ月以内に出す

開業届は、開業してから1ヶ月以内に納税地を管轄する税務署に提出しなくてはいけません。家がある住所を管轄する税務署に出す、と覚えておけば大丈夫です。ハンドメイド作品を販売するサイト、アプリで出品することを決めてから、1ヶ月以内に出してしまうといいでしょう。

と心配になるかもしれませんが、あまり難しくないので大丈夫です。

開業届の書き方

ここから先は、実際の開業届の見本を用いて、どこに何を書けばいいか解説しましょう。

(1)納税地の税務署名、提出日

- 開業届を提出する所轄の税務署の名称

- 提出する日付

を記入してください。なお、税務署の名称は、国税庁の公式ホームページから調べられます。

税務署の名称は以下の国税庁の公式サイトで調べることができます。

(2)納税地/上記以外の住所地・事業所等

「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。専業主婦の場合は、自宅でハンドメイド作品の制作をすることがほとんどであると考えられるため「住所地」を選択し、自宅の住所を書けば大丈夫です。

(3)氏名/印/生年月日

フルネームで氏名を記入し、押印します。印鑑は個人印でも、屋号印でも構いません。生年月日も忘れずに記入しましょう。

(4)個人番号

マイナンバーカード、または通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。

(5)職業

職業の欄には特別な決まりはありません。客観的にわかる名称であればいいので「ハンドメイド作家」と書いておきましょう。

(6)屋号

屋号がなければ空欄のままで構いません。

(7)届出の区分

自分でハンドメイド作品の販売を新しく始める場合は、新規開業にあたります。「開業」にのみ○をつけ、その他は空欄にしておけば大丈夫です。

(8)所得の種類

ハンドメイド作品の販売の場合は、事業所得になります。

(9)開業・廃業等日

開業届に関しては、開業日から1ヶ月以内に提出しなくてはいけないという決まりがあります。しかし、実際には「いつが開業日か」について厳しいルールが設けられているわけではありません。

自分が「今日が開業日」と認識した日で構わないので、開業届を提出した日にしてもかまいません。

(10)事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

新規開業の場合は記入不要です。

(11)開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届に伴って、青色申告にまつわる書類や消費税にまつわる書類を提出する場合はチェックを入れましょう。

(12)事業の概要

職業欄に記入した内容について、より具体的に記載します。例えば職業欄が「ハンドメイド作家」なら、事業の概要は「ハンドメイド作品(アクセサリー、雑貨)の制作、販売」のように、何をするかが一目でわかるように書きましょう。

(13)給与等の支払いの状況

家族従業員(専従者)や、家族以外の従業員(使用人)を雇用する予定がある場合に記入します。自分1人でやるつもりなら、特に書かなくて大丈夫です。

(14)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

自分1人でやるつもりなら、特に書かなくて大丈夫です。

(15)給与支払を開始する年月日

自分1人でやるつもりなら、特に書かなくて大丈夫です。

配偶者の扶養に入っている場合は注意が必要

ハンドメイド作家でも、作品を有料で販売するつもりなら、本来は開業届を出す必要があります。しかし、その際に考えなくてはいけないのが「健康保険をどうするか」です。専業主婦の人の場合、夫の扶養家族として勤務先の健康保険に入っているケースも多いでしょう。この場合、夫が加入している健康保険組合に「配偶者が開業届を出していた場合の扱い」について聞く必要があります。考えられるパターンとしては

- 年収が一定以下なら被扶養者として加入し続けられる

- 開業届を出した時点で被扶養者として加入できなくなる

の2つが考えられます。もし「開業届を出した時点で被扶養者として加入できなくなる」だった場合は、健康保険の扱いをどうするか考える必要があるでしょう。

- 開業届を出して扶養から外れ、自分1人で国民健康保険に入る

- あえて開業届を出さずに進める

のいずれかを選ぶことになります。

サイト、アプリを決める際のコツと注意点

開業届を出したら、どんなハンドメイド作品販売サイト、アプリに出品するのかを決めましょう。

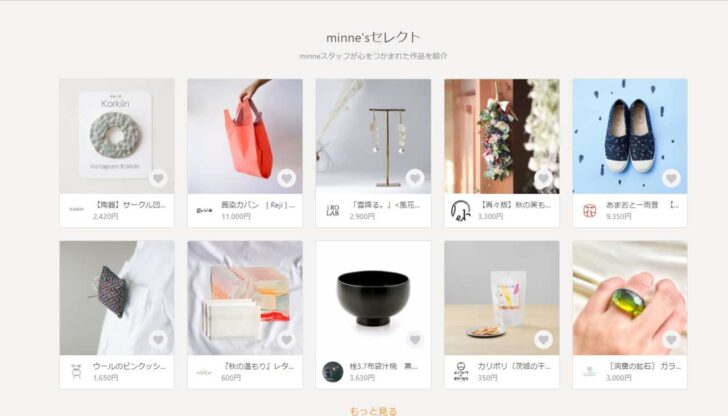

「どんな商品が人気なのか」を調べる

1つの基準になるのが「どんな商品が好まれているのか」ということです。例えば

- 累計購入者数が多い

- 運営会社が記事で紹介している

- レビューの件数が多く、評価も高い

- 人気ランキングの上位に食い込んでいる

出品を見てみましょう。

出典:minne | ハンドメイド・手作り・クラフト作品のマーケット

また、自分が作ろうとしている作品と傾向が似ているものを探し、どれだけ人気があるかも調べておくといいでしょう。傾向を調べて対策を練ったからといって、必ず売れるとは限りませんが、傾向をつかむことで、作品づくりには活かせるはずです。

出店手数料、販売手数料を調べる

また、ハンドメイド作品の販売サイト、アプリを選ぶ際は、出店手数料や販売手数料についても調べましょう。最近では、出店手数料が無料で、商品が売れた際に販売手数料を、売上を銀行口座に振り込んでもらうときに出金手数料を支払わなくてはいけないタイプのサイト、アプリが主流になっています。

おすすめサイト、アプリ3選

ここで、ハンドメイド作品を販売するのにおすすめのサイト、アプリを紹介しましょう。

BASE(ベイス)

出典: BASE (ベイス) | ネットショップを無料で簡単に作成

| サイト名 | BASE |

|---|---|

| 登録料・月額 | 無料 |

| 販売手数料 | 3.6%+40円+3% |

| 振込日 | 申請日から10営業日(土日祝除く) |

| 振込最低金額 | なし |

| 振込手数料 | 2万円未満:500円+250円 2万円以上:250円 |

タレントの香取慎吾さんが出演しているCMでもおなじみのサービスです。このサービスの特徴として、自分でアカウントを取得して、ページのデザインをカスタマイズしてネットショップを作れることが挙げられます。

出典: BASE (ベイス) | ネットショップを無料で簡単に作成

ハンドメイド作品に限らず、食べ物や洋服、果てはパズルの問題まで、様々なものが売っているのが特徴です。

Minne(ミンネ)

出典:minne | ハンドメイド・手作り・クラフト作品のマーケット

| サイト名 | minne |

|---|---|

| 登録料・月額 | 無料 |

| 販売手数料 | 9.6%※送料含む |

| 振込日 | 月に1回、毎月月末〆の翌月末支払い |

| 振込最低金額 | 受取可能な残高が1,000円 |

| 振込手数料 | 220円 |

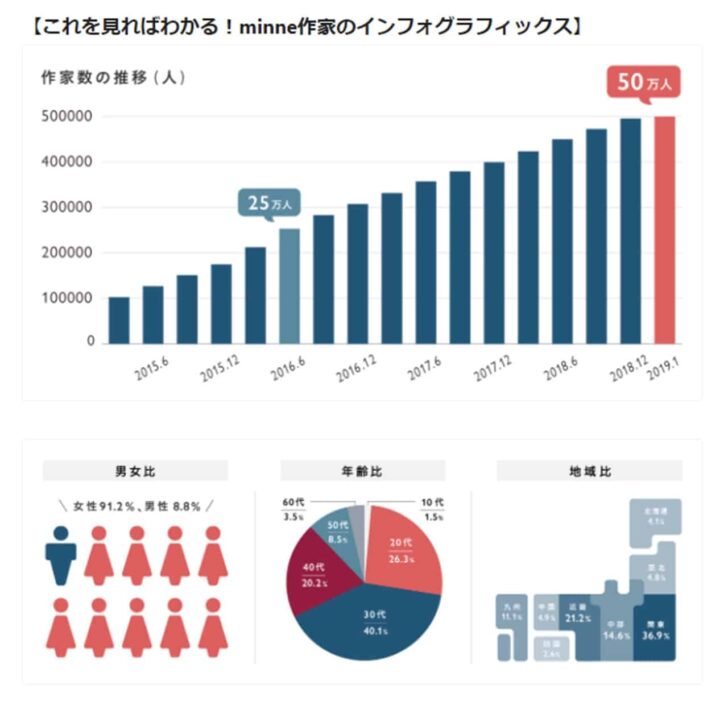

ハンドメイド作品に特化した販売サービスサイトです。大手インターネット会社・GMOインターネットグループの傘下企業の1つ、GMOぺパポが運営しています。ハンドメイド作品販売サイトの草分け的存在であり、2019年1月には登録作家数が50万人を突破しています。

出典:minne作家数が50万人を突破しました|minne(ミンネ)

また、出品している作家の9割が女性ということもあり、サイト全体も女性を意識した柔らかいデザインになっているのも大きな特徴です。

Creema(クリーマ)

出典:Creema(クリーマ) |ハンドメイド・手作り・クラフト作品の通販、販売サイト

| サイト名 | Creema |

|---|---|

| 登録料・月額 | 無料 |

| 販売手数料 | 10% |

| 振込日 | 申請した月の翌月末日支払い |

| 振込最低金額 | なし |

| 振込手数料 | 30,000円未満:176円 30,000円以上:275円 (PayPay銀行の場合は一律55円) |

既に紹介したminneと並ぶ有名サービスの1つです。サービス開始は2010年とかなりの老舗であり、認知度もminneに引けを取りません。minneに比べると対象年齢層がやや高く、大人っぽい作品が並んでいます。

出品する作品を掲載する、発送する際の注意点

次に、実際にハンドメイド作品を販売する際に、出品ページに掲載する写真を撮影する際や、発送する際の注意点について解説しましょう。

写真の撮り方にも工夫が必要

ハンドメイド作品を販売する際に使う写真の撮影する際の工夫については、実際にすでに販売しているハンドメイド作家さんが自身のブログやホームページで公開しています。

また、minneの公式noteアカウントでも、写真の撮り方の工夫をわかりやすく解説しているので、見てみましょう。

固定客がついたらオーダーに応じるのもあり

ある程度出品に慣れてきて、固定客が付いたら、細かいオーダーにも応じてみると満足度が高まるでしょう。どんなに優れたハンドメイド作品であっても

- デザインは好きだけど、色違いが欲しい

- 子どもにも持たせたいので違うサイズで作ってほしい

など、いろいろと要望が出てくるはずです。

メッセージへのレスポンス、発送は早いほど◎

サイトやアプリ上でメッセージが届いたら、できるだけ早めにレスポンスをするようにしましょう。たとえ、些細な質問であっても、できるだけ早めに回答することで、相手に「ちゃんとチェックしてくれているな」という印象を与えられます。

また、作品を発送する場合は、手配できそうであればできるだけ早めに対応するといいでしょう。もちろん、手作りのものであれば、注文を受けてからすぐには発送できないかもしれません。そのような場合でも「〇月〇日ころまでにお送りできそうです」と、おおよその予定を伝えてあげましょう。

レビューへの対応にあたっての注意点

利用しているハンドメイド作品販売サービス、アプリによっては、購入者がそのハンドメイド作家に対する評価を行えるレビュー機能を実装しているものがあります。

お礼コメントを書けるようなら書く

購入者が投稿したレビューに対して、ハンドメイド作家側がお礼のコメントを書けるようであれば、一言でもいいので書いておきましょう。相手に対して「この人はしっかりと自分のコメントをチェックしてくれている」という気持ちが伝わります。相手が自分の作品に満足してくれているようなら、リピート購入にもつなげられるはずです。

明らかに根拠のない誹謗中傷なら通報する

例え副業であっても、お金をもらって作っている以上は、相手が満足するものを提供する義務がハイドメイド作家にもあります。時には厳しいコメントが付くかもしれませんが、本当のことが書いてあれば、真摯に受け止め、次に生かしましょう。

翌年に確定申告をする

ハンドメイド作品の販売で売り上げがあった場合は、確定申告をしないといけません。専業主婦の場合は、所得(収入―経費)が38万円以上の場合に必要になります。確定申告をする際の注意点をいくつか解説しておきましょう。

ハンドメイド作家の経費事情

経費として判定できるかどうかは「売上を上げるために必要と認められるかどうか」が基準になります。つまり、ハンドメイド作家の場合は「作品を作るために必要と認められる」支出であれば、経費として認められる可能性が高いです。具体的には

- 作品作りのための材料費

- 必要な道具の購入費や文房具代

- 梱包に使う資材費

- 発送時にかかる送料

- 材料を買い出しに行く際の交通費

- 参考資料として購入した書籍代

- 作品作りの打ち合わせに利用した喫茶店代

- 仕事に使うためのパソコンやプリンタ代

- 図案や型紙をコンビニで印刷する際のコピー代

などが考えられます。

開業届を出していたなら青色申告にチャレンジしてみよう

ハンドメイド作家としてスタートする際に、開業届を出すつもりなら、ついでに所得税の青色申告承認申請書も出しておきましょう。そうすれば、青色申告を行うことができます。

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて確定申告をする制度のことです。この制度を使うと

- 最高65万円の青色申告特別控除ができる

- 損失の繰り越しができる

などのメリットがあります。

なお、青色申告を行う際は、複式簿記による帳簿付けを行い、貸借対照表や損益計算書を完成されるのが原則です。しかし、一部しか記入していない場合でも10万円の控除は受けられます。

| 項目/申告の種類 | 白色申告 | 青色申告 | |

|---|---|---|---|

| 控除 | なし | 10万円 | 65万円 |

| 帳簿付け | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |

| 決算書の作成 | 収支内訳書 | 貸借対照表・損益計算書(一部未記入可) | 貸借対照表・損益計算書(一部未記入可) |

| 赤字の処理 | なし | あり | |

確かに、従来のように手書きで帳簿を付ける場合は、ある程度簿記の基本を理解し、適切な処理をできる人でないと、期限内に処理が終わらなかったかもしれません。しかし、今では無料もしくは月額利用料の安い会計ソフトを使えば、必要事項を画面の指示に従って入力していくだけで複式簿記の帳簿を完成させることができます。

確定申告は期限通りに終わらせるのが基本

最後に、確定申告をするにあたって、非常に大事なことを1つ伝えておきましょう。確定申告は、翌年の2月16日から3月15日(当日が土日休日の場合は、その翌日)までに行わないといけません。万が一、期限に遅れてしまった場合は

- 延滞税:支払いが遅れたことに対するペナルティ

- 無申告加算税:本来は申告すべきなのにしなかったことに対するペナルティ

などが課されるので、注意してください。